「ろぶの朱印帳 3冊目」と名乗って、ときおり神社仏閣の情報を発信しておりますが、その名のとおり神社仏閣が好きなので、時間があればよくお参りしています。

参拝する際、必ず御朱印をいただきます。

どういうわけか、御朱印を頂くと寺社のご本尊、御神体に向き合えたような気分になります。

こちらでは御朱印を集める楽しさを存分にご紹介いたします。おすすめです!

御朱印

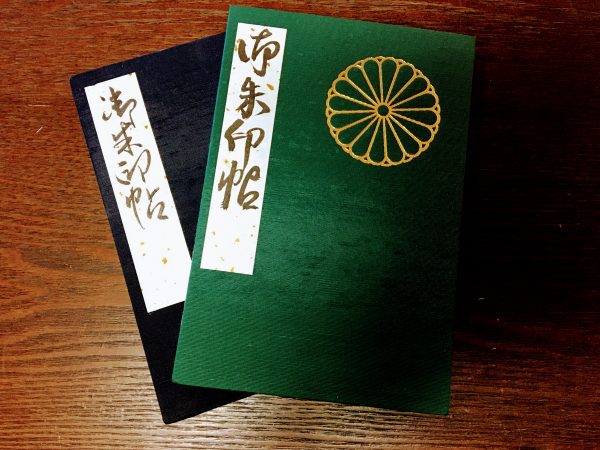

御朱印帳

私の御朱印帳

御朱印を頂くには台紙または御朱印帳が必要です。

御朱印帳は寺社、文房具店、仏壇店などで購入できますが、ほとんどの方もそうですが、私も専ら神社仏閣で購入します。

大きな寺社ではオリジナルの御朱印帳があったりし、最近は凝ったデザインや色もあり人気を集めています。

「御朱印帳」は「集印帳」、「納経帳」とも呼びますが、どれも正しい呼称です。

屏風折にして、両端を固い表紙を付けたものが多いです。

表紙は私の御朱印帳のようにシンプルな布のものが多いですが、近年の朱印ブームの影響か、各寺社かわいい絵柄などのものもよく見かけます。

私、個人的には、御朱印を頂く御朱印帳は、寺院用、神社用と分けていて、さらに寺院は京都、奈良、その他と分けています。

また、西国三十三所霊場詣や四国八十八箇所霊場詣等のいわゆる「霊場巡り」は、専用の御朱印帳、色紙、掛け軸などに頂く場合もあります。

その寺社の寺務所または社務所で問い合わせるといいでしょう。

御朱印の頂き方

御朱印はだいたい寺社の寺務所、社務所か納経所で頂けます。

ほとんど、本殿、本堂の近くにあるところが多いです。

最近は「ご朱印はこちら」と案内している寺社も多いです。

小さい寺社などで寺務所、社務所がないところでは、寺社域内や隣近所に住職、神官の家があるので、そちらでいただいたりします。

まず、御朱印帳を提出し、前回伺ったところの続きの書いていただきます。

だいたい「ここでいいですか?」と聞いて来られます。

御朱印を頂く料金は納経料と言いますが、だいたい300円から500円を収める寺社がほとんどです。

金額の定めがなく、お心の場合は多少戸惑いますが、常識的範囲で上記のお金でいいと思います。

お心(志納)です。

御朱印帳を忘れたときは?

忘れた時はその旨を伝えると、おもに有名な寺院には紙にあらかじめ書かれている朱印があり、日付を入れて頂きます。

それを持ち帰って朱印帳に貼ります。

100円ショップ等で売っている、スプレー糊で貼ると綺麗に貼ることができます。

御朱印の意味

あたりまえですが、それぞれに意味があります

まずはご覧ください

寺院

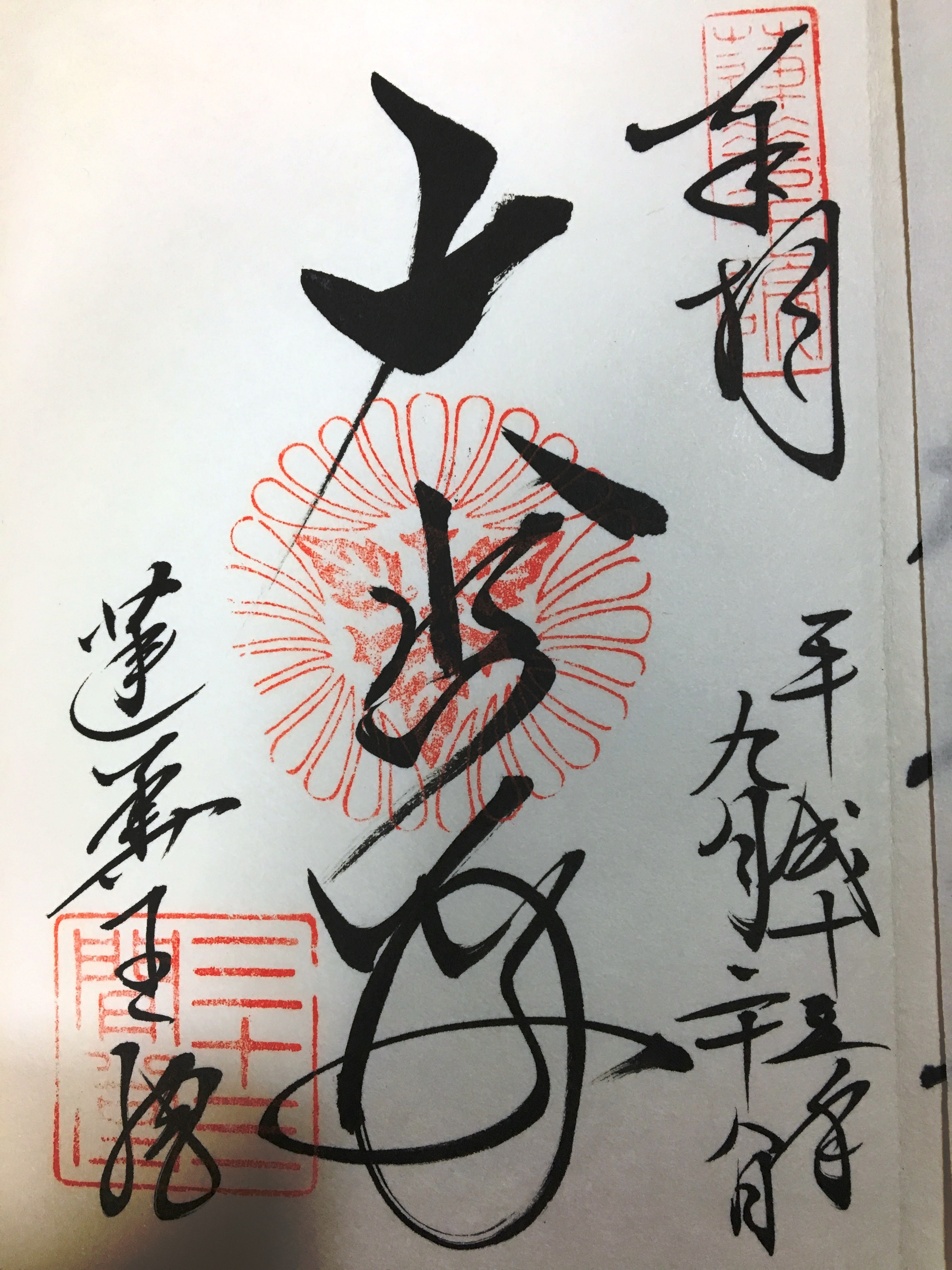

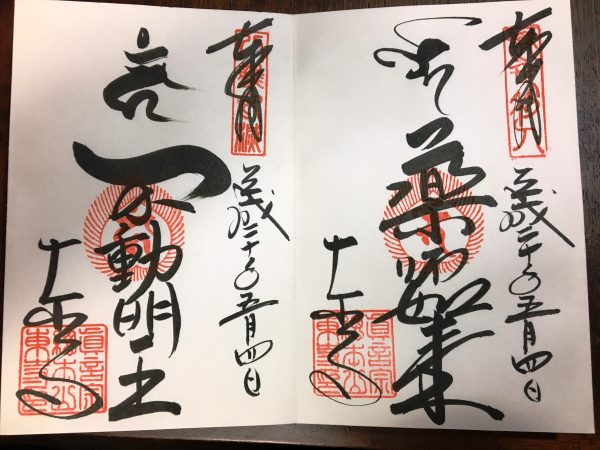

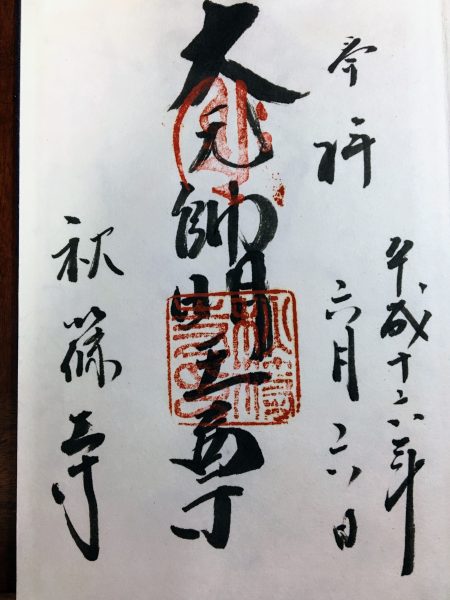

京都の東寺で頂いた御朱印です

なかなか素晴らしいでしょう。

頂いて眺めるのがいつも楽しいんです。

寺院は毛筆で中央に「薬師如来」「不動明王」などご本尊などが記されます。

「大悲殿」と書かれるのもありますが、これは観音様の意なのでご本尊と同じです。

右に参拝日、左に寺院名で、中央のご朱印は宝印といい、東寺では真言宗なのでご本尊の梵字の印、左は寺院の印、右上は「参拝」の文字やお堂、云われ、「西国三十三か所」など、多種多様に富んでいます。

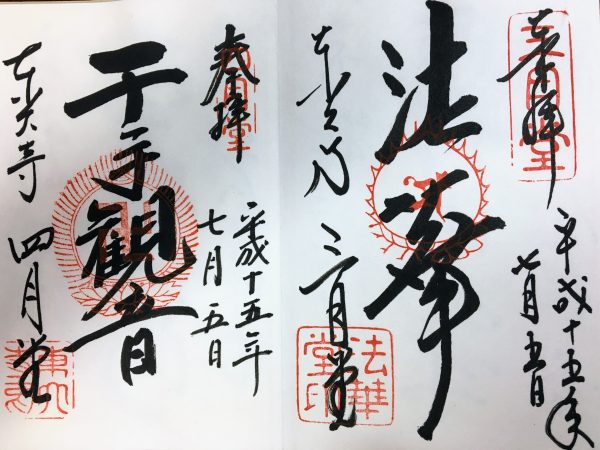

この写真の東寺のような大寺院はお堂ごと、ご本尊ごとの御朱印があります。

東大寺などでは、塔頭や支院ではなく、なんと梵鐘の朱印などもあり、数も十数種類もあります。

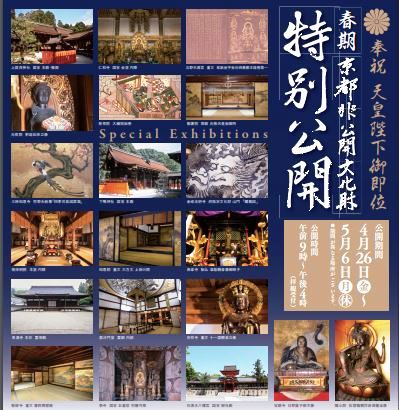

秘仏や期間限定公開などには特別の御朱印が存在したりしますのが、当たり前ですがその日に行かないと頂けません。

寺院で頂く御朱印を納経印ともいいますが、それはかつては写経を納めることに対する受領印の名残です。

名残とは言え、いまでも写経をしなければ、ご朱印を頂けない寺院もあります。

また、日蓮宗や浄土真宗のように、その教えや歴史的背景から独自の御朱印帳を用いたり、朱印そのものを拒む寺院もあります。

右:三月堂(法華堂)左:四月堂(指図堂) 東大寺

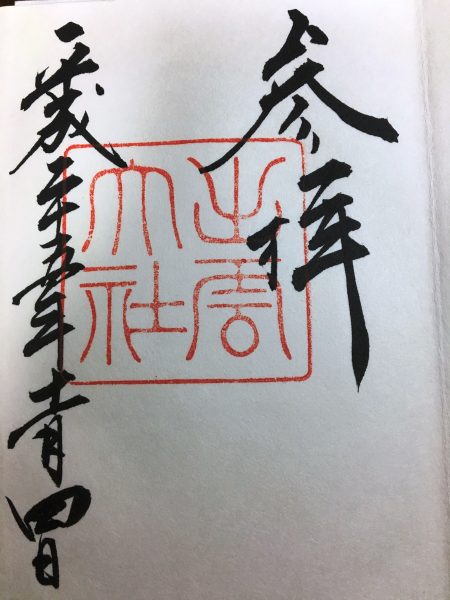

神社

出雲大社

神社の場合はお寺と違い、真ん中に神社の御朱印、右に参拝、左に日付とシンプルなのがほとんどです。

シンプルながら、「凛」としたものが感じられます。

その他

天皇陵やお城など、寺社以外でも御朱印を頂けるところもたくさんあります。

御朱印をいただく際の注意点やマナー

初穂料を払って頂くといっても、スタンプラリーではないので、以下の注意点をご覧ください。

- 神社仏閣(寺社)は信仰の地、まず最低でも本殿・本尊には手を合わせましょう。

- いただける時間はそれぞれですが、ほとんどが朝8時位から夕方まで、夜、社務所・寺務所が閉まっていても、呼びに行かずにその日は諦めましょう。

- 御朱印は自身の分だけにして、家族友人知人の分までまとめて貰わないようにしましょう。

- 御朱印帳がないからメモ帳やノートに書いてもらうのもやめましょう。あくまでも信仰です。

- 一万円札、五千円札などの高額紙幣も遠慮しましょう。あらかじめ小銭を用意しておくことも大事です。

まとめ -なぜ御朱印をススメるのか-

日付があるのでいつ行ったのかが記録として残り、その御朱印を後に見て改めて当時を思い起こせます。

字に書き手のクセがそれぞれ出て、違いも楽しめます。また寺社には、御朱印専門の住職、神官もいたりします。

頂くときに神官、住職との会話も出来、その寺社について知らないことも聞けたりするかも。

あくまでも個人的主観ですが、真言宗、天台宗の御朱印は気持ちが高ぶります。

御朱印をどんどん集めて寺社の新たな魅力を感じてください。

アイキャッチ画像の御朱印は三十三間堂です。

秋篠寺 大元帥明王 毎年6月6日のみの特別朱印

関連記事

6月6日は奈良で秘仏公開!奈良市内3ヵ所の寺院で。ご朱印、アクセス、時間も詳しく

西国三十三所 草創1300年記念 特別拝観、月参り巡礼、スイーツ巡礼、公開情報

高台寺夏の夜間特別拝観&夕涼み浴衣のお茶会、バス、車、アクセス情報

東大寺俊乗堂、7月から1ヶ月間公開、大湯屋も初公開。アクセス、御朱印